ドローイングとは?

いつもお世話になっております。

つくし代表の市本です。

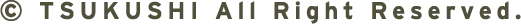

以前、主にX内で”ドローイングの定義”について、一部話題になっていました。

皆様のポストを一通り拝見し、とても勉強になりましたので、またつくしでもドローイングの企画を開催しておりますので、

今現在を記録したいと思い、この記事を書いております。

この件に関しては、統一の答えはすぐには出ないと感じておりまして、業界内で育てて行く概念だと感じています。

その何かきっかけになればと、いちアートイベンターとしての経験や実感をただただ綴ろうと思います。そして、あくまでつくしの解釈として、今後の企画時のドローイングの扱いを記します。

気楽に読んでいただけますと幸いです。

まず、ドローイングという名称を改めて知ったのは、ある作家さんの個展の搬入をした際に、主線と単色で描かれたポストカードサイズの原画に、”ドローイング”というキャプションが貼られていたときでした。※作家さんに色々教えていただきました

僕は、専門学校で抽象画を描いていたので、元々のドローイングのイメージはこれでした→【ジャクソン・ポロック】

その作家さんの個展で新しい概念のドローイング作品を知って、またその原画がすごく素敵で、実際にたくさんのファンの方がお迎えしており、なるほど!と思い、つくしでドローイングの企画を始めるきっかけになりました。

ドローイング企画の概要を書いているときに、そもそもドローイングとはなんだろうと思い、調べました。

この辺りを参考に読んでました→【ドローイング|美術用語解説】

そういった調べた結果と、個展で知った経験から、【線を主体にした(+少数色)の原画】=ドローイング原画という定義とし、当時はそのように企画概要にも文面を添えておりました。

それから数年経ち、様々な企画で様々なドローイング作品を拝見し、その自由度を尊重したいと考え、つくし企画では一時期定義を設けないようにしておりましたが、

作家さんと色々話してみると、細分化しすぎて思った以上に戸惑っているのだなと感じました。確かに、ジャンルによって捉え方が違うし、手法があやふやなので、制作したり出展したりする際は難しいですよね。

というわけで、

今現在の結論として、つくし的には”この方向で”とある程度明確にしたほうが良いと考え、

“線画(1色)+彩色(2色まで) ※濃淡は1色に含む”

という、制作方法が”ドローイング”ということで、現状企画をつくっています。

各所の企画ごとの規約にドローイングを制作する際のルールや手法を書き、その全体の積み重ねで少しずつ、業界内でのドローイングのイメージが形成されると思います。そのイメージづくりに力添えできれば幸いと、思っている次第です。

引き続き、いろいろ考えながら、アートイベントをつくりたいと思います。

何卒よろしくお願いいたします。

※1/23に更新